| 【红色胶东之峥嵘岁月】威海地区的抗日民主政权 |

||||

|

||||

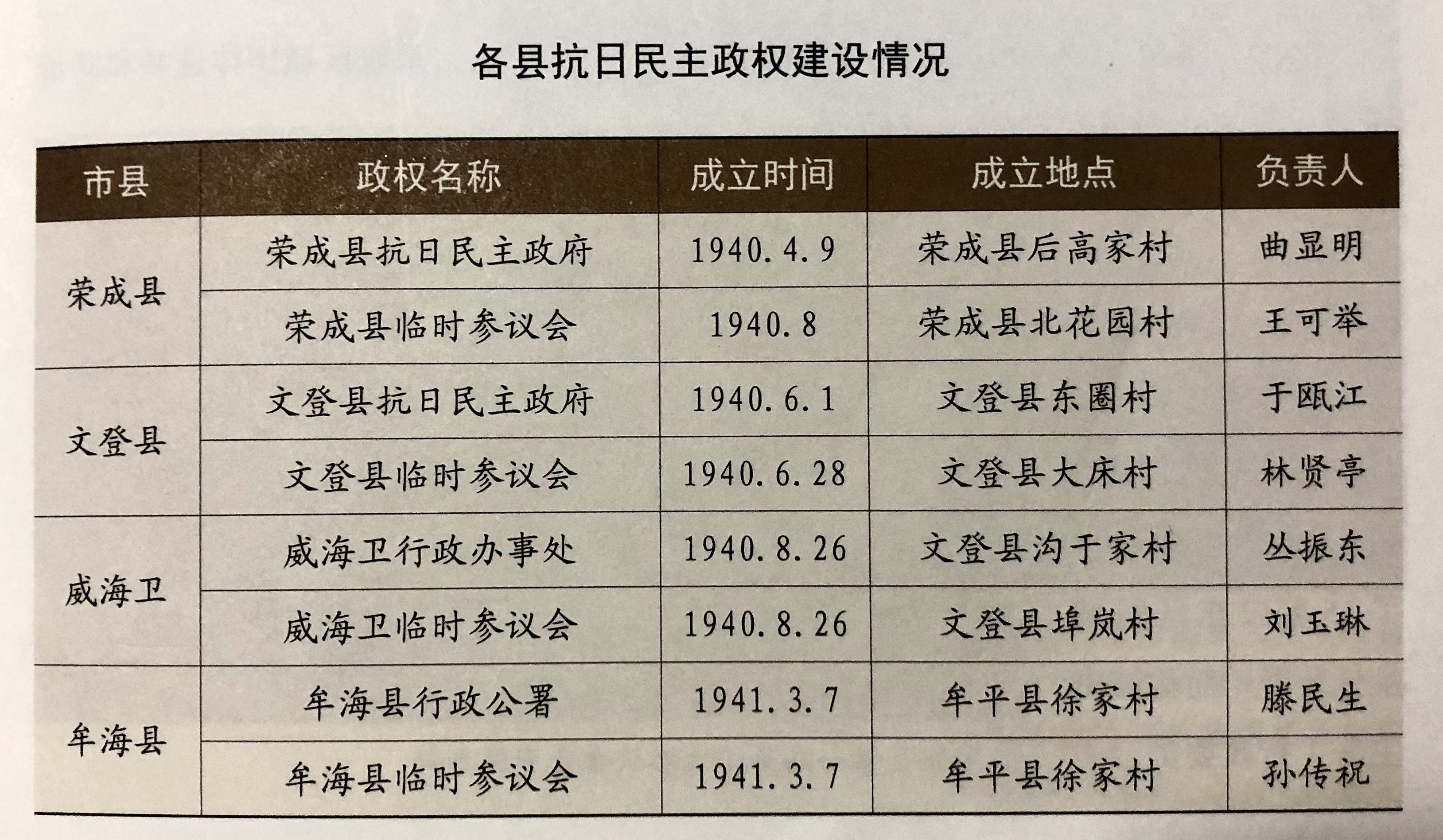

1939年至1940年,针对日本侵略者的进攻,中共胶东区委根据中共山东分局部署,制定了放手发动群众、发展抗日武装、开展抗日游击战争、建立山区抗日根据地、建立抗日民主政权、争取在各个方面取得优势的对敌斗争方针。中共东海特委为坚持抗战,做出两个决定:一是发展扩大人民抗日武装,积极开展反扫荡斗争;二是放手发动群众,成立抗日民主政权和群众抗日组织,建立抗日根据地,坚持长期抗战。 东海二次起义后,虽然中国共产党领导的胶东抗日武装在力量上仍处于劣势,但日军同样兵力不足,为胶东抗日民主政权留下了较为广阔的发展空间。在中共东海特委(1940年5月改为中共东海地委)和各县市委领导下,从1940年4月开始,威海各级抗日民主政权先后建立。 1940年4月9日,荣成县委在崖西后高家庄村召开全县各界人士代表会议,各界代表30余人参会,会议成立了荣成县抗日民主政府,辖6个区公所,选举曲显明为荣成抗日民主政府第一任县长。1940年8月,荣成县临时参议会在俚岛北花园村召开,选举王可举和鞠维忠为正、副参议长。自此,荣成县县级政权建立并逐渐完善。至1940年10月,荣成县614个村建立村级政权,占全县总村数的88%。1941年上半年,荣成县先后对县、区、村三级政权按“三三制”原则进行改造,使之适应抗战需要。 文登县抗日民主政府于1940年6月1日在东圈村建立,辖5个区公所,于瓯江任县长。同年6月28日,文登县临时参议会召开,选举林贤亭和丛玉亭为正、副参议长,完善了文登县的县级政权。文登县抗日民主政府成立后,建立区、乡、村级民主政权。到1940年底,文登全县6个区,除二区被日伪军占领外,其它区的三级政权基本建立。1941年2月,为适应抗战需要,文登全县划为8个区、61个乡,其中54个乡为抗日民主政府所控制。 威海卫党组织和抗日武装经过几年的艰苦斗争,到1940年6月,抗日根据地已扩大到桥头、港西、草庙子的80余个村,建立抗日民主政权的条件已经具备。由于威海境内日伪军据点密布,筹建工作不得不在威海与文登交界处的西字城、沟于家、彭家埠一带进行。1940年8月26日,威海卫临时参议会第一次会议在文登县埠岚村召开,出席会议的有威海卫各抗日群众团体代表和地方开明绅士,会议罢免了威海卫管理公署专员郑维屏的职务,推选刘玉琳、王本担任正、副参议长。同日,威海卫行政办事处(县级政权)在文登县沟于家村成立,丛振东任主任。行政办事处辖草庙子、港西、桥头3个区公所、80余个村。至年底,羊亭、凤林两个区又建立了44个村级民主政权,里口区公所也开始建立。

威海卫行政办事处建立 牟海县各界人民代表会议于1941年3月7日在徐家村召开,与会代表121人,选举孙传祝、杨小斑(民主人士)为正、副参议长,推举滕民生为牟海行政公署主任,建立牟海县第一个抗日民主政权——牟海行政公署。至此,正式设置牟海县,隶属东海专署。牟海行署辖7个区公所、52个乡,共计678个村。1942年春季,为适应对敌斗争需要,牟海全县改为13个区,并撤销了乡级政权。

各级抗日民主政权的建立,为抗日武装提供了经济和政治保障,威海地区建立了以荣成伟德山和文登昆嵛山为中心的抗日根据地,形成了根据地、边缘区、敌占区并存的局面。 为进一步扩大抗日力量,争取边缘区,瓦解敌占区,各县党组织集中力量开展边缘区和敌占区的政权建设工作,把边缘区的政权大多建成抗日民主政权,把敌占区的伪村公所变为白皮红心的“两面政权”。在敌人统治最严的区、村,采取“打进去拉出来”的办法,尽量使这些区、村政权处于抗日民主政府控制之下。 民主政权建立后,党组织采取多种措施进行巩固和完善。主要包括三个方面:一是针对参政干部政治素质较低的实际,举办行政干部训练班和村长训练班,分期分批抽调干部到胶东抗建中队、东海专署、鲁南、陕北等地学习,提高干部的政治觉悟和政策水平。二是按照“三三制”原则对各级政权进行改选,各级政权中的共产党员、非党进步分子和中间分子各占三分之一,以巩固扩大抗日民族统一战线。在各级党组织的宣传发动下,人民群众积极参与政权选举工作,县、区、村三级政权的主要负责人相继由群众民主选举产生。与此相配套,注意设置相应级别的代议、监督机构,完善了“三三制”民主政权。三是针对政权初建、干部工作经验少的实际,采取抓两头、促中间的办法,树立好典型、通报落后单位,使政权建设不断完善。 为巩固抗日根据地,各县党组织在狠抓政权建设的同时,积极发动群众,组建抗日救国组织,各县市相继成立妇救会、青救会、农救会、职救会等群众抗日组织,开创了威海地区抗战新局面。抗日民主政权和各级群众抗日救国组织的建立,标志着胶东抗日根据地正式形成。 |

||||

| 打印本页 关闭窗口 |